Liebe Studierende, liebes Publikum!

Wenn vor einer Vorstellung oder einem Konzert der Hausherr auf die Bühne oder vor den Vorhang kommt, heißt das normalerweise nichts Gutes. Hier muss ich einen Film der Cohen-Brüder zitieren: „Would that it were so simple.“ Ich wünschte, es wäre so einfach.

Wie gerne hätte ich Sie ganz einfach nur begrüßt, und noch nie hätte ich lieber eine Programmänderung bekanntgegeben als heute. Es bleibt aber alles, wie es im Programmheft gedruckt ist, was mich in Zeiten wie diesen jedoch besonders freut.

Daher zum schwierigen Teil. Ich würde mich gerne kurzfassen, fürchte aber, dass mir das nicht ganz gelingen wird, und bitte Sie dafür um Ihr offenes Ohr.

Seit zwei Jahren ist die Welt fest im Griff der Covid-19-Pandemie, und besonders für die Generation unserer Studierenden ist diese Pandemie – um Frau Merkel zu zitieren – eine „demokratische Zumutung“. Jetzt, seit drei Wochen, kommt etwas hinzu, was den Begriff „demokratische Zumutung“ geradezu als Verharmlosung scheinen lässt. Quasi vor unserer Haustür findet eine militärische Auseinandersetzung statt, die unendliches Leid für sehr viele Menschen bedeutet. Familien müssen ihre Väter, Brüder und Söhne in den Krieg schicken. Alte, Frauen und Kinder sind auf der Flucht.

Im Gegensatz zur demokratischen Zumutung der Pandemie, der wir – von kläglichen Bekämpfungsversuchen der Politik abgesehen – erstaunlich hilflos ausgeliefert sind, hoffen wir irgendwie, der demokratischen Zumutung dessen, was derzeit in der Ukraine stattfindet, weniger hilflos ausgeliefert zu sein, weil wir „etwas tun können“.

Als Privatperson glaube ich an Aktion, nicht an Aktionismus. Für mich persönlich ist der Unterschied ganz einfach: Aktionismus bedient die eigene Befindlichkeit, Aktion hilft anderen. In allen Entscheidungen, die ich in schwierigen Situationen beeinflussen kann, hoffe ich, diesen Grundsatz zu beherzigen.

Als Universitätsangehöriger bin ich überzeugt, dass wir verantwortlich sind, besonders unsere Studierenden dazu zu ermutigen, Aktion immer vor den Aktionismus zu setzen. Wir haben daher bisher im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht, Aktionen zu setzen, indem wir Mitarbeiter*innen, Studierenden und Studienbewerber*innen aus der Ukraine unkomplizierte Hilfe verschiedener Art angeboten haben und zuteilwerden lassen, aber auch jenen Universitätsangehörigen, die indirekt von den Geschehnissen betroffen sind – etwa russische oder belarussische Staatsangehörige – in vielfältiger Weise hoffen zu unterstützen.

Wir als Angehörige der Anton Bruckner Privatuniversität stehen für Menschen, nicht für Länder. Unsere fast 1.200 Universitätsangehörigen kommen aus 46 Ländern, darunter Belarus, Iran, Kolumbien, Mexiko, die Russische Föderation, Syrien, die Türkei und die Ukraine.

Derzeit toben auf der Welt rund 20 große Kriege – das heißt solche Konflikte, die mehr als 1.000 oder gar mehr als 10.000 Menschenleben jährlich fordern, manche davon seit Jahrzehnten. Afghanistan, Äthiopien, Myanmar, Jemen, Kongo, Mali, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Somalia, Sudan, Tigray, Zentralafrika, der Boko-Haram-Konflikt, aber auch der Irak, Kolumbien, Mexiko, Syrien, der Kurdenkonflikt in der Türkei und natürlich die Ukraine. Laut UNO sind 2021 rund 83 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht gewesen; die Schicksale vieler davon – das müssen wir beschämt zugeben – haben wir, die weißen Europäer, in vergangenen Jahren auf dem Gewissen.

In den letzten beiden Wochen sind zwei Millionen Flüchtende hinzugekommen, deren Leben uns erschreckend nahe ist: räumlich, kulturell, optisch. Auch wenn es mir fast die Tränen in die Augen treibt: Wir werden von hier aus keinen der Kriege in den Ländern, die ich vorhin aufgezählt habe, stoppen können, schon gar nicht durch Aktionismus, aber leider auch nicht durch Aktion.

Durch Aktion aber können wir Menschen helfen – übrigens nicht nur im Krieg. Ich habe daher an Sie alle zwei Bitten:

Helfen Sie uns bei unseren Aktionen. Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet, dessen Details Sie auf der Rückseite des Programmheftes finden, und draußen auch für niederschwelliges Spenden eine Box aufgestellt. Sie können sicher sein, dass jeder Euro entweder direkt bei unseren betroffenen Universitätsangehörigen ankommt oder im Sinne der direkten Hilfe einer entsprechenden Spendenaktion zugeführt wird.

Besinnen wir uns aber auch auf die Möglichkeiten, die wir alle einzeln haben: Vom Hinschauen (statt wegschauen), der manchmal so sehr herbeigesehnten Frage: „Wie geht es Dir?“ bis hin zu: „Kann ich Dir helfen?“. Ich bemühe mich, beide Fragen mindestens einmal täglich einem Menschen außerhalb meiner Familie bewusst zu stellen.

Meine zweite Bitte ist daher das fortwährende Hinschauen. Wir sind zum Hinschauen verpflichtet. Jetzt besonders, aber auch, wenn etwas vermeintlich weit weg ist. Was für uns weit weg ist, ist für jemand anderen ganz nah.

Die Aufgabe einer Kunstuniversität ist nicht, Flaggen zu hissen oder Hymnen zu singen. Die Aufgabe ist, den Studierenden Nächstenliebe, Respekt vor allen Menschen und Mut zur Aktion nachhaltig zu vermitteln und die Gesellschaft daran zu erinnern.

Die Aufgabe ist, Fragen zu stellen und den Studierenden den Mut und die Fähigkeiten zum Fragestellen zu geben. Schon „Kann ich Dir helfen?“ ist eine sehr schwierige Frage, wenn man die Antwort ernst nimmt.

Die Aufgabe heute ist, den Menschen, denen Musik im Leben hilft, Musik – und daraus Kraft und Hoffnung – zu geben.

Heute Abend ist nämlich für unsere Studierenden hier auch schon eine Hoffnung in Erfüllung gegangen: Wieder live und vor Publikum miteinander Musik machen zu können und damit Ihnen hier im Saal und dem Publikum des Livestreams Hoffnung und Freude geben zu können. Für mich geht die Hoffnung in Erfüllung, dieses wunderbare Haus wieder mit so vielen Studierenden belebt zu sehen und Sie alle hier zu haben.

Am Ende des Programms werden Sie Bernstein’s gloriose Symphonische Tänze aus der West Side Story hören. Das berühmte „Somewhere“ hat zum Text: „Somewhere there’s a place for us”. Irgendwo gibt es einen Platz für uns.

Dieser Song sollte unsere Hymne sein, denn Millionen Menschen in der Ukraine müssen gerade im Sinne des „Irgendwo gibt es einen Platz für uns“ den Mut zur Flucht ins Ungewisse aufbringen.

83 Millionen Menschen, die laut UNO 2021 auf der Flucht waren, hatten denselben Mut. Schauen wir hin!

Somewhere there is a place for us.

Dear friends, family and all others: At 44, it is time to actually do it … below are my answers to the Proust Questionnaire – formulated without much thinking, with a glorious view of the Auckland Harbour Bridge and a bottle of decent New Zealand red wine.

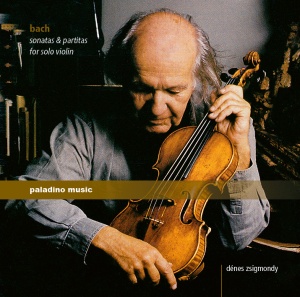

Dear friends, family and all others: At 44, it is time to actually do it … below are my answers to the Proust Questionnaire – formulated without much thinking, with a glorious view of the Auckland Harbour Bridge and a bottle of decent New Zealand red wine. 1994 starb Anneliese Nissen, Dénes Zsigmondys Frau und Duopartnerin über fünfzig Jahre Konzert- und Unterrichtstätigkeit. Die Aufnahmen von Sonaten von Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms und Schumann sind bis heute – wenngleich bedauerlicherweise Insidertipps – beispielhaft für perfekte Duokunst. Ich lernte Zsigmondy 1995 kennen und hatte das Glück, über die nächsten zehn Jahre mit ihm Kammermusik spielen zu dürfen, in Holzhausen zu unterrichten, und rückblickend sehr viel Zeit mit ihm zu verbringen. Diese Bach-Aufnahme lag ihm unendlich am Herzen; sie war wohl sein musikalischer Abschied von seiner Frau, und sie dokumentiert zugleich die Essenz seines Daseins. Dénes Zsigmondy war in erster Linie Mensch, dann Musiker, und dann erst Geiger. Er war immer mehr interessiert an Kunst, Literatur, Architektur, Philosophie oder Musik an sich als am Geigenspiel im Besonderen. Zu den Menschen, denen er im Leben begegnete, gehörten Thomas Mann und Werner Heisenberg; er bewunderte Alfred Brendel, András Schiff und Cecilia Bartoli, und war leidenschaftlicher Tennisfan. Im Mai 1995, im Alter von 73 Jahren, schloss er sich über Tage hinweg alleine in der Kirche von Holzhausen ein, wo er Hunderte von Konzerten mit seiner Frau gegeben hatte, und spielte Bach aus seinem zerfledderten Exemplar des Faksimiles. Kein Tonmeister war anwesend; er betätigte den Startknopf des DAT-Recorders selber, nachdem Otto Braun die Mikrofone aufgebaut und ihn dann alleine gelassen hatte. Das Resultat waren rund 50 Stunden vollkommen unsortiertes Tonmaterial, denn natürlich folgte er weder einem Aufnahmeplan noch sonstigen Regeln. Es schien aussichtslos, dass aus den zahlreichen DAT-Kassetten mit wahllosen Bach-Sätzen (und manchmal nur Fragmenten) je eine professionelle Aufnahme werden könnte. Ich habe mich 1996 durch das gesamte Material gehört und gemeinsam mit Robert Müller die vorliegende Aufnahme geschnitten; noch heute erinnere ich mich an ein Band, das voll mit „Üben“ schien, aber dann einmal das Adagio der C-Dur-Sonate enthielt, das mir die Tränen in die Augen brachte – es befindet sich ungeschnitten auf in dieser Aufnahme. Keine Minute Zsigmondy, die ich damals gehört habe, empfinde ich als verschwendet. Zsigmondy bezahlte dann 1996 eine Pressung von CDs selbst; die Aufnahme ist nie richtig veröffentlicht worden. Ich bin daher glücklich, zur 95. Wiederkehr seines Geburtstags das Vermächtnis dieses besonderen Musikers in einer neu gemasterten Version einer weiteren Öffentlichkeit präsentieren zu können, und bin sicher, dass nicht nur seine zahllosen Schüler und Freunde daran Freude haben. Es ist nicht nur ein musikalischer Blick in die Vergangenheit, sondern auch in die Seele eines Menschen, den wir nicht vergessen sollten.

1994 starb Anneliese Nissen, Dénes Zsigmondys Frau und Duopartnerin über fünfzig Jahre Konzert- und Unterrichtstätigkeit. Die Aufnahmen von Sonaten von Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms und Schumann sind bis heute – wenngleich bedauerlicherweise Insidertipps – beispielhaft für perfekte Duokunst. Ich lernte Zsigmondy 1995 kennen und hatte das Glück, über die nächsten zehn Jahre mit ihm Kammermusik spielen zu dürfen, in Holzhausen zu unterrichten, und rückblickend sehr viel Zeit mit ihm zu verbringen. Diese Bach-Aufnahme lag ihm unendlich am Herzen; sie war wohl sein musikalischer Abschied von seiner Frau, und sie dokumentiert zugleich die Essenz seines Daseins. Dénes Zsigmondy war in erster Linie Mensch, dann Musiker, und dann erst Geiger. Er war immer mehr interessiert an Kunst, Literatur, Architektur, Philosophie oder Musik an sich als am Geigenspiel im Besonderen. Zu den Menschen, denen er im Leben begegnete, gehörten Thomas Mann und Werner Heisenberg; er bewunderte Alfred Brendel, András Schiff und Cecilia Bartoli, und war leidenschaftlicher Tennisfan. Im Mai 1995, im Alter von 73 Jahren, schloss er sich über Tage hinweg alleine in der Kirche von Holzhausen ein, wo er Hunderte von Konzerten mit seiner Frau gegeben hatte, und spielte Bach aus seinem zerfledderten Exemplar des Faksimiles. Kein Tonmeister war anwesend; er betätigte den Startknopf des DAT-Recorders selber, nachdem Otto Braun die Mikrofone aufgebaut und ihn dann alleine gelassen hatte. Das Resultat waren rund 50 Stunden vollkommen unsortiertes Tonmaterial, denn natürlich folgte er weder einem Aufnahmeplan noch sonstigen Regeln. Es schien aussichtslos, dass aus den zahlreichen DAT-Kassetten mit wahllosen Bach-Sätzen (und manchmal nur Fragmenten) je eine professionelle Aufnahme werden könnte. Ich habe mich 1996 durch das gesamte Material gehört und gemeinsam mit Robert Müller die vorliegende Aufnahme geschnitten; noch heute erinnere ich mich an ein Band, das voll mit „Üben“ schien, aber dann einmal das Adagio der C-Dur-Sonate enthielt, das mir die Tränen in die Augen brachte – es befindet sich ungeschnitten auf in dieser Aufnahme. Keine Minute Zsigmondy, die ich damals gehört habe, empfinde ich als verschwendet. Zsigmondy bezahlte dann 1996 eine Pressung von CDs selbst; die Aufnahme ist nie richtig veröffentlicht worden. Ich bin daher glücklich, zur 95. Wiederkehr seines Geburtstags das Vermächtnis dieses besonderen Musikers in einer neu gemasterten Version einer weiteren Öffentlichkeit präsentieren zu können, und bin sicher, dass nicht nur seine zahllosen Schüler und Freunde daran Freude haben. Es ist nicht nur ein musikalischer Blick in die Vergangenheit, sondern auch in die Seele eines Menschen, den wir nicht vergessen sollten. Es ist wohl nicht nur dem Epitheton „Papa“ zu verdanken, dass wir uns kaum vorstellen mögen, dass Haydn auch einmal jung gewesen sein muss. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich zuhört, ist Franz Joseph Haydns Musik bis zu jener aus seinem hohen Alter die des Lausbuben aus dem burgenländischen Dorf Rohrau. Es ist ein flaches, unauffälliges Haus an der Hauptstraße, in dem Joseph Haydn 1732 zur Welt kam und von wo aus er von seinem Schullehrer zu einer besseren und insbesondere auch musikalisch fundierten Ausbildung in die Stadt geschickt wurde.

Es ist wohl nicht nur dem Epitheton „Papa“ zu verdanken, dass wir uns kaum vorstellen mögen, dass Haydn auch einmal jung gewesen sein muss. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich zuhört, ist Franz Joseph Haydns Musik bis zu jener aus seinem hohen Alter die des Lausbuben aus dem burgenländischen Dorf Rohrau. Es ist ein flaches, unauffälliges Haus an der Hauptstraße, in dem Joseph Haydn 1732 zur Welt kam und von wo aus er von seinem Schullehrer zu einer besseren und insbesondere auch musikalisch fundierten Ausbildung in die Stadt geschickt wurde. Über Mozart, den Komponisten, der wohl den Göttern am nächsten ist, scheint alles gesagt. Und doch gibt es Dinge, über die man auch als Musiker nicht täglich nachdenkt.

Über Mozart, den Komponisten, der wohl den Göttern am nächsten ist, scheint alles gesagt. Und doch gibt es Dinge, über die man auch als Musiker nicht täglich nachdenkt. Eigentlich ist es ja seltsam, dass ausgerechnet ein Rheinländer mit niederländischen Wurzeln als einer der drei Hauptvertreter der „Wiener Klassik“ gilt. Die anderen beiden sind übrigens ein Salzburger (Mozart) und ein Burgenländer (Haydn). Ludwig van Beethoven, geboren 1770 im damals noch beschaulichen Bonn am Rhein als Sohn eines dem Alkohol verfallenen Orchestermusikers, kam also dank diverser Gönner nach Wien, um von dem Burgenländer die Wiener Klassik zu lernen, und blieb – wie so viele vor und nach ihm.

Eigentlich ist es ja seltsam, dass ausgerechnet ein Rheinländer mit niederländischen Wurzeln als einer der drei Hauptvertreter der „Wiener Klassik“ gilt. Die anderen beiden sind übrigens ein Salzburger (Mozart) und ein Burgenländer (Haydn). Ludwig van Beethoven, geboren 1770 im damals noch beschaulichen Bonn am Rhein als Sohn eines dem Alkohol verfallenen Orchestermusikers, kam also dank diverser Gönner nach Wien, um von dem Burgenländer die Wiener Klassik zu lernen, und blieb – wie so viele vor und nach ihm.